|

�@�@�@�@�i2�j�y���ďd�S�͂��n����

| �A����Ƃ̑����������͎}���̂ɏ\���ȋ��x��������A�y��������͔��Ȃ��B�d�S�̈�͒��Ԃ̐n��ɂ�����̂��g���悢�B |

�@�@�@�@�i3�j�n�悪�悭�J�������̂��ǂ�

| �n��̊J���̑傫�����̂͂��ꂾ�������}�ɑΉ��ł��A�����}���������̍ۂɈЗ͂�����B |

�@�@�@�ꖡ�̂����������Ƃ��A

�@�@�@�@�@�i1�j�ǂ���邽�߂̒��q�ƙ������̎O�v�f�@

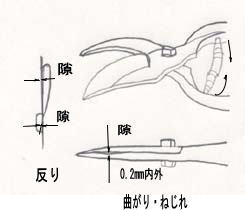

���������J�������A�n��̂��荇�킹���A�������܂Œ�R���ψ�Ōy���A���̂������������炩�Ȏ��A���q���悢�Ƃ������̗ǔۂ����߂�v�f�Ƃ����B

���荇�킹�����������́A�n��ɑ��Ĕw�̂ق��̔���i�E���X�L�E�����Ƃ������j�A���������i�n�n��j�ł͉��}���̂悤�ȋȂ���Ɠ����ɂ킸���Ȃ˂���i�Ȃ���ɔ��������j������̂ł���B���̔���E�Ȃ���E�˂��ꂪ���̎O�v�f�ł���B |

|

|

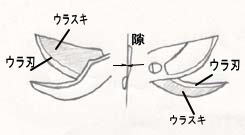

| ���̒��q���y�����߂ɂ́A���肠���ʂ����炩�i���̂悤�Ɂj�̂ق����悢�킯�ŁA��}�E�̂悤�ɐn�̃E�����݂��Ƃ��A�S�ʂ����œ����O���C���_�[�̃X�W���݂��������x�^�E������i�s�ǁj�B�n��̕��������߂ŋ��̂悤�Ȃ�E���X�L���ꂽ����i�ǁj�ƌ�������B |

|